Inhaltsverzeichnis

- Einen Verkehrsunfall verhindern hat globale Bedeutung

- Ursprung und Philosophie der Vision Zero

- Grundlegende Prinzipien der Vision Zero

- Weltweite Umsetzung der Vision Zero

- Vorteile der Vision Zero

- Herausforderungen bei der Umsetzung von Vision Zero

- Vision Zero im Kontext des technologischen Fortschritts

- Jeder verhinderte Verkehrsunfall ist es wert

Einen Verkehrsunfall verhindern hat globale Bedeutung

Die Sicherheit im Straßenverkehr ist ein wichtiges globales Thema mit erheblichen menschlichen und wirtschaftlichen Folgen. Jedes Jahr sterben etwa 1,3 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen, Millionen werden verletzt. Damit sind Unfälle weltweit eine der Haupttodesursachen, insbesondere bei jungen Menschen. Die Sicherheit im Straßenverkehr ist weltweit sehr unterschiedlich gewährleistet. Neben dem tragischen Verlust von Menschenleben stellen Unfälle eine immense finanzielle Belastung für Einzelpersonen, Familien und Volkswirtschaften dar. Die volkswirtschaftlichen Kosten umfassen medizinische Ausgaben, Produktivitätsverluste und Schäden an der Infrastruktur, die sich jährlich auf Hunderte von Milliarden Dollar belaufen. Die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen tragen die höchsten Unfallrisiken bei der Gewährleistung der Mobilität: Auf sie entfallen mehr als 90 % der Verkehrstoten, obwohl sie über weniger Fahrzeuge verfügen.

Die Verbesserung der Straßen- und Verkehrssicherheit durch eine bessere Infrastruktur, eine strengere Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung, der StVO, und Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit sind wesentliche Voraussetzungen für die Verringerung dieser menschlichen und wirtschaftlichen Verluste.

Ursprung und Philosophie der Vision Zero

Vision Zero wurde 1997 in Schweden als bahnbrechendes Verkehrssicherheitskonzept eingeführt, das auf dem ethischen Grundsatz beruht, dass im Straßenverkehrssystem der Verlust von Menschenleben oder schwere Verletzungen durch einen Verkehrsunfall nicht akzeptabel sind. Im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen, bei denen die Sicherheit gegen Faktoren wie Verkehrseffizienz abgewogen wird, steht bei der Vision Zero das Menschenleben im Vordergrund: Im Straßenverkehrssystem ist kein einziger Verlust von Menschenleben akzeptabel. Im Kerngedanken sieht die Vision Zero menschliches Versagen als unvermeidlich an. Daher verlagert das Konzept die Verantwortung zu einem Großteil von den Verkehrsteilnehmern auf ein gemeinsames System, in dem Politiker, Planer und Fahrzeughersteller Straßen, Fahrzeuge und StVO so gestalten müssen, dass ein tödlicher oder schwerer Verkehrsunfall vermieden wird.

Die erste Umsetzung der Vision Zero in Schweden hat die Zahl der Verkehrstoten deutlich gesenkt und die Verkehrssicherheitspolitik weltweit beeinflusst. Viele Länder und Städte haben ähnliche Strategien zur Schaffung einer sichereren und fehlerverzeihenden Straßenumgebung eingeführt. Diese gehen weit über das Ahnden einer Geschwindigkeitsüberschreitung weit hinaus.

Grundlegende Prinzipien der Vision Zero

Die Vision Zero basiert auf mehreren Grundprinzipien, die die Verkehrssicherheit neu definieren. Sie stellen das Leben und Wohlergehen der Menschen in den Mittelpunkt. Zu den grundlegenden Elementen gehören:

- Geteilte Verantwortung – Bei herkömmlichen Verkehrssicherheitskonzepten liegt die Verantwortung hauptsächlich bei den einzelnen Verkehrsteilnehmern. Vision Zero hingegen verteilt die Verantwortung zwischen Verkehrsteilnehmern und Systemgestaltern wie Politikern, Stadtplanern, Ingenieuren, Fahrzeugherstellern und Strafverfolgungsbehörden. Während von den Verkehrsteilnehmenden erwartet wird, dass sie sich an die Verkehrsregeln und die StVO halten und bestenfalls durch Verkehrserziehung geschult sind, müssen die Systemgestalter ein geeignetes Umfeld schaffen.

- Menschengerechte Straßengestaltung – In der Erkenntnis, dass Menschen Fehler machen, legt Vision Zero den Schwerpunkt auf die Gestaltung von “sichereren” Straßen und Verkehrssystemen. Dazu gehören Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen in Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen, Kreisverkehre zur Reduzierung von Kollisionen mit hohem Aufprallrisiko, getrennte Radwege, Leitplanken und verbesserte Fußgängerüberwege mit besserer Sicht und Signalisierung.

- Angemessene Geschwindigkeiten – Geschwindigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Schwere eines Verkehrsunfalls. Vision Zero fördert Strategien zur Regulierung der Geschwindigkeit wie Geschwindigkeitsbegrenzungen in Städten und deren automatische Durchsetzung z. B. durch Radarkameras sowie Tempolimits. Damit soll sichergestellt werden, dass ein Verkehrsunfall seltener zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führt.

- Proaktiver Ansatz – Anstatt auf Unfälle zu reagieren, zielt Vision Zero darauf ab, Unfälle zu verhindern, indem Risikobereiche identifiziert und Sicherheitsverbesserungen umgesetzt werden, bevor es zu einem Verkehrsunfall kommt. Mithilfe von datengestützten Analysen und spezieller Software wird ermittelt, wo Maßnahmen wie bessere Beleuchtung, Fußgängerüberwege, Tempo-30-Zonen oder Verkehrsberuhigung erforderlich sind.

- Ganzheitliche Systemgestaltung – Die Straßen- und Verkehrssicherheit sollte Fahrzeugtechnik, Infrastrukturverbesserungen, Durchsetzung und Aufklärung umfassen. Fortschritte wie Notbremsassistenten, Spurhalteassistenten und Fußgängererkennung in Fahrzeugen unterstützen die Vision Zero. Herausforderungen, die insbesondere an moderne Mobilitätsvarianten wie das autonome Fahren gestellt werden.

Durch die Konzentration auf diese Prinzipien hat die Vision Zero die Verkehrssicherheitspolitik weltweit verändert.

Weltweite Umsetzung der Vision Zero

Viele Länder auf der ganzen Welt haben Vision Zero in ihre Verkehrssicherheitsstrategien aufgenommen. Unterschiedliche Herausforderungen treffen dabei auch auf unterschiedliche Ergebnisse.

Schweden

Schweden war das erste Land, das die Vision Zero eingeführt hat. Die 1997 ins Leben gerufene Vision Zero revolutionierte die Verkehrssicherheit. Schweden baute Straßen mit Kreisverkehren, Mittelstreifen und geschützten Radwegen um, setzte Geschwindigkeitsbegrenzungen durch und führte fortschrittliche Fahrzeugsicherheitstechnologien wie Notbremsassistenten und Spurhalteassistenten ein. Eine strengere Straßenverkehrsordnung und Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit haben die Sicherheitsbemühungen weiter verstärkt.

Seit der Verabschiedung von Vision Zero hat Schweden bemerkenswerte Fortschritte bei der Verkehrssicherheit gemacht und die Zahl der Verkehrstoten um mehr als 50 Prozent gesenkt – von 541 im Jahr 1997 auf heute rund 200. Das Land verfügt heute über eines der sichersten Straßensysteme der Welt mit einer Todesrate von nur 2,0 pro 100.000 Einwohner, was deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt liegt. Der Erfolg Schwedens hat weltweite Auswirkungen und dabei Länder wie die USA, Kanada und Deutschland dazu inspiriert, ähnliche Strategien zur Verbesserung der Verkehrssicherheit umzusetzen.

Vereinigte Staaten von Amerika

Mehrere Städte in den USA haben Vision Zero eingeführt, um die Verkehrssicherheit zu verbessern, indem sie das schwedische Modell an ihr jeweiliges Stadtbild angepasst haben. Städte wie New York, San Francisco und Washington D.C. haben Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt, Radwege ausgebaut, Fußgängerüberwege verbessert und die automatische Verkehrsüberwachung verstärkt. In New York City ist die Zahl der Verkehrstoten zwischen 2014, als die Vision Zero dort ins Leben gerufen wurde, und 2020 um fast 30 % zurückgegangen. Im ersten Quartal 2025 erreichte die Zahl der Verkehrstoten in New York City einen historischen Tiefstand – auch dank neu gestalteter Kreuzungen und einer strengeren Straßenverkehrsordnung. Auch andere Städte wie Seattle erzielten bemerkenswerte Erfolge, indem sie der sicheren Straßengestaltung Vorrang einräumten und Geschwindigkeitsreduzierungen verhängten. Mit Sensor- und Softwaretechnologien, die ein Situationsbewusstsein über hochauflösende Fahrzeugdaten in Echtzeit ermöglichen, rückt die Vision Zero immer näher.

Dennoch bleiben Herausforderungen. Im Gegensatz zu Schweden sind die USA mit einer auf das Auto ausgerichteten Infrastruktur konfrontiert. Dazu kommen der weit verbreitete Widerstand gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen und eine uneinheitliche Finanzierung und politische Unterstützung in den einzelnen Bundesstaaten. In einigen Städten hat die Zahl der Verkehrstoten zugenommen, was auf zunehmende Ablenkung am Steuer, größere Fahrzeuge wie SUVs und eine wachsende Zahl von Fußgänger*innen und Radfahrenden zurückzuführen ist. Ungleiche Durchsetzungsmaßnahmen führen zudem zu Bedenken hinsichtlich der Gerechtigkeit, da man in einigen Kommunen geringfügige Verkehrsverstöße übermäßig kontrolliert.

Viele Städte in den USA können nicht mit dem Erfolg Schwedens mithalten. Das macht die Notwendigkeit strengerer Straßenverkehrsregeln, höherer Investitionen in die Infrastruktur und eines kulturellen Wandels hin zu sichereren Straßen deutlich.

Deutschland

Deutschland hat die Vision Zero in seine nationale Verkehrssicherheitsstrategie integriert und setzt auf einen daten- und technologiebasierten Ansatz zur Reduzierung der Verkehrsunfälle. Das Verkehrssicherheitsprogramm 2021-2030 orientiert sich an den Grundsätzen der Vision Zero und zielt darauf ab, die Zahl der Verkehrstoten bis 2050 durch eine sicherere Infrastruktur, eine strengere StVO und fortschrittliche Fahrzeugtechnologien auf null zu senken.

Deutschland hat massiv in intelligente Verkehrsmanagementsysteme investiert, darunter adaptive Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen, separate Radwege und eine fußgängerfreundliche Stadtplanung. Städte wie Berlin, München und Hamburg haben sich für niedrigere Geschwindigkeitsbegrenzungen in Wohngebieten, den Ausbau von Fahrradwegen und die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs entschieden, um die Abhängigkeit vom Auto zu verringern.

Darüber hinaus arbeitet die Stadt München seit einiger Zeit an einer verbesserten Unfallanalyse und testet derzeit verschiedenfarbige Kennzeichnungen von Radwegen an Bushaltestellen: An einer Haltestelle haben ein- und aussteigende Fahrgäste laut Straßenverkehrsordnung Vorrang, wenn sie dazu einen Radweg queren müssen. Das Pilotprojekt liegt Sofia Salek de Braun als Public Relations Coordinator for Road Safety bei der Stadt München sehr am Herzen: „Wenn wir grundsätzlich mehr Rücksicht aufeinander nehmen, verhindern wir damit Verkehrsunfälle, bevor sie passieren.“

Trotz dieser Anstrengungen bleiben Herausforderungen. Das berühmte deutsche Autobahnnetz mit seinen Abschnitten ohne Geschwindigkeitsbegrenzung ist nach wie vor ein umstrittenes Thema in der Vision-Zero-Debatte. Tempolimits helfen grundsätzlich, einen schweren Verkehrsunfall zu verhindern. Darüber hinaus bleiben Staus in den Städten, die zunehmende Nutzung von E-Bikes sowie E-Rollern und der Spagat zwischen der Durchsetzung der StVO und der Akzeptanz in der Bevölkerung problematisch.

Deutschland verfeinert jedoch weiterhin seine Strategie durch den Einsatz von Fahrzeugautomatisierung wie der Notbremsassistent, KI-gestützter Verkehrsüberwachung und strengeren Gesetzen gegen Trunkenheit am Steuer.

Vorteile der Vision Zero

Ohne Zweifel, die Umsetzung der Vision Zero hat viele Vorteile. Sie lassen sich unter drei Aspekten zusammenfassen: Verbesserung der Sicherheit, wirtschaftlicher Nutzen und sozialer Nutzen.

Verbesserung der Sicherheit

Weltweit hat Vision Zero zu einer deutlichen Verringerung der Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten geführt, indem eine sicherere Straßengestaltung, Geschwindigkeitsbegrenzungen und moderne Fahrzeugsicherheitstechnologien gefördert wurden. Die Einführung geschützter Radwege, eine fußgängerfreundliche Infrastruktur und eine strengere Verkehrsüberwachung haben die Straßen für alle Verkehrsteilnehmenden sicherer gemacht. Die Zahl der tödlichen Fußgängerunfälle, also der vulnerabelsten Gruppe aller Verkehrsteilnehmenden in New York ist seit Einführung der Sicherheitsmaßnahmen um 40 % und in London um 52 % zurückgegangen.

Wirtschaftlicher Nutzen

Die Wirkung von Vision Zero auf die Reduzierung von Verkehrsunfällen schlägt sich unmittelbar in erheblichen Kosteneinsparungen nieder. Studien haben gezeigt, dass sich die wirtschaftlichen Kosten von Unfällen allein in den USA auf rund 340 Milliarden Dollar pro Jahr belaufen, einschließlich der Kosten für Gesundheitsversorgung, Notfalleinsätze und Versicherungsansprüche. Die Verringerung der Zahl der Verkehrstoten und -verletzten hat nun zu einer Senkung der Gesundheitskosten, der Versicherungsleistungen und der Belastung der Rettungsdienste geführt. Weil man unfallbedingte Arbeitsausfälle verringert, tragen Verbesserungen der Verkehrssicherheit zusätzlich zur Steigerung der Produktivität bei. Darüber hinaus stärken Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und in zugängliche städtische Gebiete die lokale Wirtschaft: Sie verbessern die Erreichbarkeit von Unternehmen und verringern die Zahl der Verkehrsstaus.

Soziale Vorteile

Vision Zero verbessert auch die Lebensqualität in den Städten. Die Förderung fußgänger- und fahrradfreundlicher Gemeinden führt zu weniger Verkehrsstaus und geringerer Luftverschmutzung. Studien in Städten wie Oslo haben den Rückgang der verkehrsbedingten Luftverschmutzung belegt. Ein Plus für die Gesundheit der Einwohner. Vision Zero-Initiativen fördern zudem die soziale Gerechtigkeit. Sie sorgen dafür, dass sich alle Menschen unabhängig von Alter, Einkommen oder Mobilverhalten sicherer fortbewegen können. Diese Konzentration auf die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden trägt zu einer integrativeren und vernetzten Gesellschaft bei. Dies ist die Kernidee der PTV Group, die Teil von Umovity ist: Mobilität für eine sich frei bewegende Menschheit zu entwickeln.

Herausforderungen bei der Umsetzung von Vision Zero

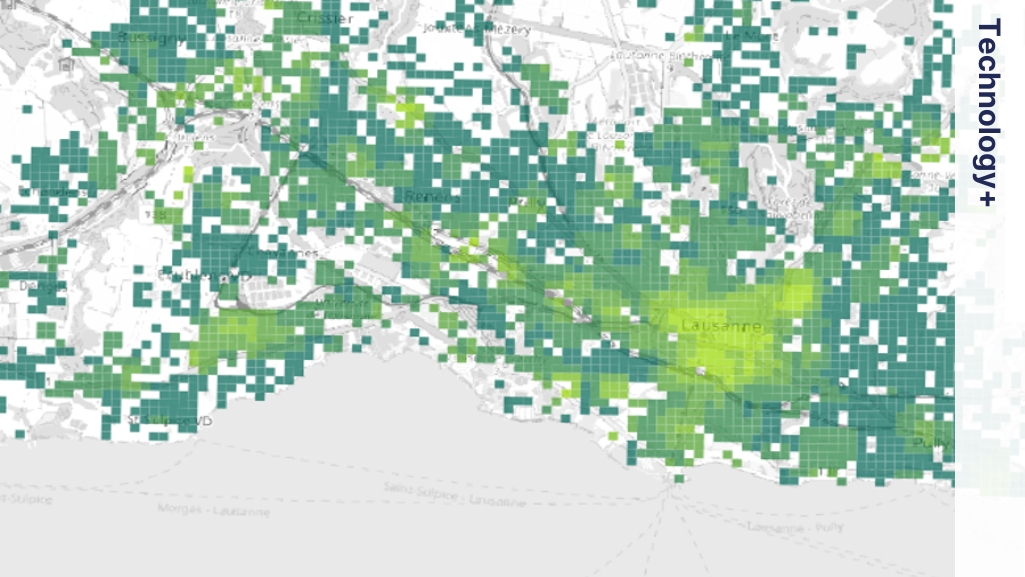

Die Datenanalyse spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung eines Vision-Zero-Aktionsplans. Sie hilft, Risikobereiche zu identifizieren und Muster zu verstehen, die zu einem Verkehrsunfall mit Toten und Verletzten beitragen. Moderne Softwarelösungen sind entscheidend, um die erforderlichen Daten zu erhalten. Wie zum Beispiel PTV Euska, die Software zur Unfalldatenanalyse, die quasi wie eine digitale Unfalltypensteckkarte funktioniert.

Darüber hinaus kann öffentlicher Widerstand gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen oder die Einrichtung von Fahrradwegen auftreten, da die Menschen oft Bequemlichkeit über Sicherheit stellen. Um diesen Widerstand zu überwinden, bedarf es öffentlicher Aufklärungskampagnen und der Einbeziehung der Gemeinschaft in die Planung.

Auch finanzielle Herausforderungen können Vision-Zero-Initiativen behindern, da Straßenumgestaltungen und Sicherheitsmaßnahmen kostspielig sind. Um die Finanzierung zu sichern, können Städte öffentlich-private Partnerschaften und staatliche Zuschüsse in Anspruch nehmen oder vorhandene Mittel für Sicherheitsprojekte mit hoher Priorität umwidmen. Schließlich ist die Überwachung der Fortschritte komplex. Zuverlässige Datenerfassungssysteme und regelmäßige Berichterstattung sind erforderlich, um Strategien zu bewerten und Verbesserungen darzustellen.

Vision Zero im Kontext des technologischen Fortschritts

Tatsächlich profitiert die Vision Zero in hohem Maße von technologischen Fortschritten sowohl in der Fahrzeugtechnologie als auch in der Infrastruktur. Innovationen wie autonomes Fahren und intelligente Infrastrukturen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung. Autonome, mit hochentwickelten Sensoren und KI-Systemen ausgestattete Fahrzeuge, können menschliches Versagen erheblich reduzieren.

Auf der Infrastrukturseite können intelligente Verkehrssysteme Echtzeitdaten nutzen, um Verkehrssignale dynamisch anzupassen, den Verkehrsfluss zu steuern und Sicherheitseinrichtungen wie Fußgängerüberwege zu priorisieren. Vernetzte Straßen kommunizieren direkt mit den Fahrzeugen, um die Fahrenden vor gefährlichen Situationen zu warnen und so eine „reaktionsfähige Verkehrsumgebung“ zu schaffen.

Darüber hinaus ist die Analyse von Daten für die Vorhersage und Verhütung von Verkehrsunfällen unerlässlich. Verkehrsdaten wie Geschwindigkeitsmuster, Unfallorte und Wetterbedingungen lassen sich nutzen, um Risikobereiche zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Anhand von Daten aus intelligenten Sensoren, Kameras und vernetzten Fahrzeugen können Städte die Verkehrssituation in Echtzeit überwachen und die Straßensysteme der aktuellen Situation entsprechend anpassen. Auch proaktive Maßnahmen wie die Änderung von Ampelschaltzeiten oder die Anpassung der Infrastruktur sind möglich: Über die Analyse historischer Unfalldaten können Algorithmen des maschinellen Lernens vorhersagen, wo Unfälle am wahrscheinlichsten sind.

Jeder verhinderte Verkehrsunfall ist es wert

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vision Zero mehr als nur eine Verkehrssicherheitsinitiative ist – sie ist ein ethischer Imperativ, der sicherstellt, dass der Verlust von Menschenleben im Straßenverkehr nicht hinnehmbar ist. Jeder Mensch, ob er mit dem Auto, zu Fuß oder per Rad unterwegs ist, hat das Recht auf eine sichere Mobilität. Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen von Regierungen, Kommunen, Privatwirtschaft und technologischer Innovation.

Indem wir uns dieser gemeinsamen Verantwortung stellen, evidenzbasierte Maßnahmen umsetzen und modernste Technologien nutzen, können wir gemeinsam Leben retten. Vision Zero ist nicht nur ein Ziel – es ist eine moralische Verpflichtung.

Verbessern Sie heute die Verkehrssicherheit

Keine tödlichen Verkehrsunfälle mehr – die Analyse der Verkehrssicherheit ist die Grundlage.

Kein Verkehrsunfall mehr: Analysieren und verbessern Sie die Verkehrssicherheit.

Erwecken Sie die Vision Zero zum Leben