Table of contents

Klimawandel, steigende Urbanisierung und wachsender Mobilitätsnachfrage. Durch Herausforderungen wie diese gewinnt in der Stadtplanung ein neues Konzept an Beliebtheit: die 15-Minuten-Stadt. Sie richtet das städtische Leben auf Nähe und guten Zugang aus.

Was ist eine 15 Minuten Stadt?

Im Kern ist die 15 Minute City ein Konzept, das nicht die Mobilität in den Vordergrund stellt, sondern den Zugang zu Einrichtungen des öffentlichen Lebens. Es kommt also darauf an, wie gut die Einwohnerinnen und Einwohner bestimmte Orte erreichen können. Das reduziert den Mobilitätsbedarf.

Menschen sollen alle wichtigen Stationen im Alltag – Schulen, Arbeitsplätze, Geschäfte, Gesundheitsversorgung und Parks – innerhalb eines 15-minütigen Fußwegs oder einer kurzen Fahrradfahrt von ihrem Zuhause aus erreichen können.

Das 15 Minuten Stadt Konzept stellt das traditionelle Stadtmodell in Frage, das von langen Pendelwegen, Verkehrsstaus und räumlicher Zersplitterung geprägt ist. 15 Minuten Städte bringen den Alltag näher zum Wohnort und fördern damit einen effizienteren und nachhaltigeren Lebensstil.

Carlos Moreno, Urbanist und Professor an der Sorbonne-Universität in Paris, machte die 15-Minuten-Stadt populär. Er stellte die Idee auf der Pariser Klimakonferenz 2015 vor.

„Wir müssen zunächst die Abhängigkeit vom Auto durchbrechen und von der Autostadt zur menschenzentrierten Stadt übergehen“, sagte Moreno in einem aktuellen Interview mit Cities Today. „Dazu gehört die Förderung aktiver Mobilität sowie die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs.“

Moreno führte auch verwandte Ideen ein – etwa die „Chrono-Urbanistik“, die Zeit als wichtigen Faktor in der Stadtplanung betrachtet.

Grundprinzipien der 15-Minuten-Stadt

Das Konzept der 15-Minuten-Stadt beruht auf vier zentralen Prinzipien:

Allgegenwärtigkeit: Der Zugang zu Dienstleistungen muss breit verfügbar, inklusiv und gerecht sein – unabhängig von Einkommen, Alter oder Fähigkeiten.

Nähe: Alle wichtigen Dienstleistungen – Schulen, Läden, Krankenhäuser, Freizeitangebote – sollen sich in Wohnortnähe befinden.

Vielfalt: Stadtviertel sollen eine Mischung aus Funktionen und Aktivitäten ermöglichen – Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und soziale Kontakte.

Dichte: Städte sollen kompakt und effizient sein, mit gemischter Nutzung von Gebäuden, um Fußgängerfreundlichkeit und ein lebendiges Miteinander zu fördern.

Die Rolle nachhaltiger Mobilität

Die 15 Minuten Stadt ist ein direkter Gegenentwurf zur autogerechten Stadtplanung, die viele Jahrzehnte vorherrschte. Im Zentrum steht eine menschenzentrierte Mobilität, mit klarem Fokus auf zu Fuß gehen, Radfahren und den öffentlichen Verkehr.

15 Minuten Städte bieten gut gepflegte Gehwege, Fußgängerzonen, geschützte Radwege, sichere Fahrradabstellplätze und Leihfahrradsysteme. Es gibt also sichere und bequeme Alternativen zum Autofahren. Das reduziert nicht nur Emissionen und Staus, sondern fördert auch die öffentliche Gesundheit durch mehr Bewegung im Alltag.

15-Minuten-Stadt: Vor- und Nachteile

Die Stadt der 15 Minuten bringt zahlreiche Vorteile in ökologischer, sozialer, wirtschaftlicher und gesundheitlicher Hinsicht:

Gesundheit: Aktive Mobilität verringert das Risiko lebensstilbedingter Krankheiten. Sie verbessert auch das psychische Wohlbefinden durch tägliche Bewegung und stressfreie Wege.

Umwelt: Weniger Autoverkehr bedeutet geringere Treibhausgasemissionen, bessere Luftqualität und mehr Grünflächen.

Soziales: Fußgängerfreundliche Viertel fördern spontane Begegnungen und damit die Gemeinschaft. So stärken öffentliche Plätze, Parks und lokale Märkte das soziale Miteinander und die kulturelle Vielfalt.

Wirtschaft: Lokale Unternehmen profitieren von Laufkundschaft und der Treue der Nachbarschaft. Das Modell unterstützt die Schaffung von Arbeitsplätzen, Unternehmertum und einen gerechteren Zugang zu wirtschaftlichen Chancen.

15 Minuten Stadt Kritik

Trotz ihrer Attraktivität steht die 15-Minuten-Stadt vor mehreren Herausforderungen:

Öffentliche Wahrnehmung: Manche Kritiker missverstehen das Modell als einschränkend oder autoritär – etwa als „Stadtsperre“ oder Freiheitsbeschränkung. Diese Fehlinterpretationen müssen Stadtplaner aktiv aufklären.

Umsetzungsprobleme: Viele Städte sind durch autogerechte Infrastruktur und strikte Trennung von Wohn- und Geschäftsbereichen geprägt. Eine Umgestaltung ist schwierig.

Soziale Gerechtigkeit: Ohne sorgfältige Planung kann das Modell zur Gentrifizierung führen, wobei einkommensschwache Haushalte durch steigende Mieten verdrängt werden.

15 Minuten Stadt: Beispiele

Mehrere Städte haben dieses transformative Modell übernommen. Hier eine Liste der 15 Minuten Städte.

Paris, Frankreich

Unter Bürgermeisterin Anne Hidalgo wurde Paris zum Vorreiter der 15-Minuten-Stadt. Mit Unterstützung von Carlos Moreno machte sie das Konzept 2020 zum Bestandteil ihrer Wahlkampagne. Besonders während der Coronakrise leitete sie zentrale Reformen ein.

So wurde der Autoverkehr am Seineufer verbannt, über 155.000 Bäume gepflanzt, und leerstehende Bürogebäude sowie ungenutzte Garagen in Wohnungen, Co-Working-Spaces und Läden umgewandelt.

Die französischen Hauptstadt verfügt heute über fast 1500 km Radwege. Mit positiven Auswirkungen: mehr Menschen fahren Fahrrad als Auto. Bis 2050 will Paris die lokalen Emissionen auf null reduzieren – mit der 15-Minuten-Stadt als Herzstück dieser Strategie.

Barcelona, Spanien

Barcelona setzt das Modell mit sogenannten „Superblocks“ um. Die Viertel bestehen aus neun Häuserblöcken, in denen Autoverkehr stark eingeschränkt ist. Nur Anwohner und Lieferdienste dürfen mit max. 10 km/h einfahren. Fußgänger*innen und Radfahrer*innen haben Vorrang.

Die dadurch frei gewordenen Flächen wurden in Gemeinschaftsräume umgewandelt, darunter Märkte, Spielplätze und Veranstaltungsflächen. Die Ergebnisse: Weniger Lärm und Luftverschmutzung, weniger Unfälle – und ein spürbarer sozialer Zusammenhalt.

Valencia, Spanien

2024 wurde Valencia zur „Europäischen Grünen Hauptstadt“ gewählt. Und das nicht ohne Grund. Die Spanische City verfolgt ambitionierten Ziele, um bis 2030 klimaneutral und smart zu sein.

Dazu gehört auch ein 15-Minuten-Stadtmodell mit dem Anspruch mehr Grünflächen zu schaffen (bis 2030 sollen 500 000 neue Stadtbäume gepflanzt werden), öffentliche Räume wiederherzustellen, das Radwegenetz auszubauen und damit die CO2-Emissionen zu verringern.

Wien, Österreich

Wien gilt als eine der lebenswertesten Städte der Welt. Im sogenannten Global Liveability Index 2025 der Economist Group belegte Österreichs Hauptstadt 2025 Platz zwei hinter Kopenhagen.

Um eine hohe Lebensqualität in allen Stadtquartieren zu ermöglichen, setzt Wien auf das 15 Minuten Stadt Konzept. Bei der Gestaltung der Stadtteile fördert die Stadt kurze Wegstrecken und einen lebendigen und gemischt genutzten öffentlichen Raum. Alle Bedürfnisse der Menschen möglichst in nächster Nähe gedeckt werden.

Ein wichtiger Pfeiler ist dabei auch ein stadtverträglicher und klimaneutraler Verkehr. So soll der Anteil, der in der Stadt im erweiterten Umweltverbund zurückgelegten Wege, bis 2030 auf 85 Prozent steigen.

15 Minuten Städte Deutschland

Auch in Deutschland beeinflusst das Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ die Stadtplanung. Viele Städte konzentrieren sich darauf, das urbane Umfeld möglichst lebenswert zu gestalten . Dies beinhaltet nicht nur kurze Entfernungen, sondern auch die Förderung von nachhaltigen Mobilitätsoptionen.

Mit der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ , gibt Köln beispielsweise die Richtung für eine nachhaltige Stadtentwicklung vor. Mit dem sogenannten Köln-Katalog hat die Rhein-Metropole ypologien für kompakte, nachhaltige und lebenswerte Quartiere entwickelt. Damit setzt Köln das Prinzip der 15 Minuten Stadt um.

München setzt in seinem Stadtentwicklungsplan auf die „Stadt im Gleichgewicht“, in der die Räume gerecht und intelligent entwickelt und die vielfältigen Interessen der Menschen ausbalanciert werden.

Auch Berlin und Hamburg bietet schon heute zu großen Teilen kurze Wege.

Ein ganzheitlicher Planungsansatz

Was sind die „Regeln“ für die Umsetzung der 15-Minuten-Stadt? Nötig ist ein ganzheitlicher, systemischer Ansatz. Stadt- und Verkehrsplaner, politische Entscheidungstragende, private und lokale Akteure müssen zusammenarbeiten. Zudem ist Beteiligung der Bevölkerung entscheidend, damit sich die Stadt gemäß den Bedürfnissen und Lebensweisen ihrer vielfältigen Bewohner*innen entwickelt.

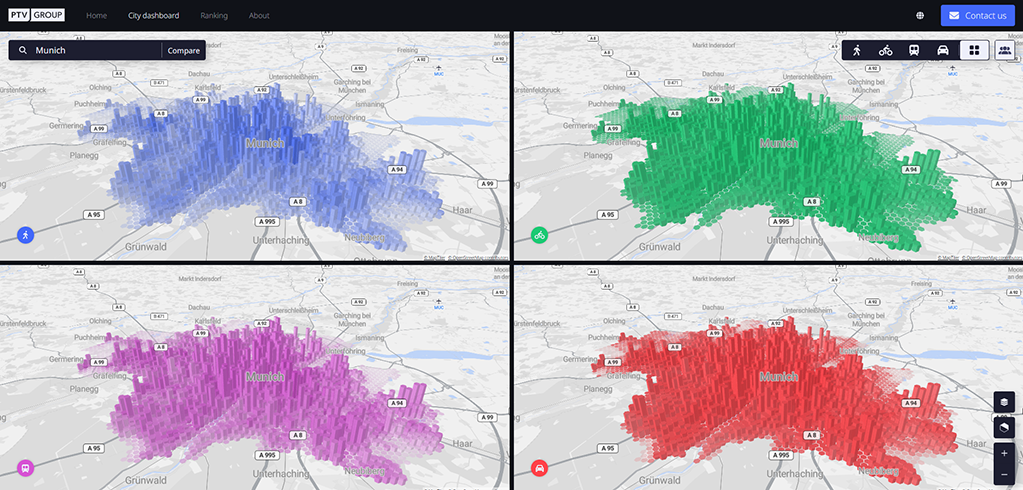

Technologie und Daten spielen dabei eine zentrale Rolle. Erreichbarkeitsanalysen helfen zu bewerten, wie gut Menschen mit verschiedenen Verkehrsmitteln zu ihren Zielen gelangen.

So zeigt zum Beispiel der PTV Erreichbarkeitsindex das Mobilitätspotenzial der 50 größten Städte in Deutschland. Das interaktive Dashboard bewertet wie gut zentrale Orte zu Fuß, mit dem Fahrrad, ÖPNV und Auto zugänglich sind.

Datenanalysen, Simulationen und dynamische Visualisierungen helfen Städten zu verstehen, wie sich Änderungen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen auswirken. Digitale Dashboards machen Planungsprozesse für die Öffentlichkeit verständlich – und wecken Vertrauen und Beteiligung. Diese Werkzeuge sind nicht nur technische Hilfsmittel – sie erzählen Geschichten und schaffen Begeisterung.

Mehr als eine städtebauliche Idee

Die 15-Minuten-Stadt bietet eine Vision für menschlichere, nachhaltigere und gerechtere städtische Räume. Indem sie das tägliche Leben lokalisiert, die Abhängigkeit vom Auto reduziert und den urbanen Raum auf Menschen statt Fahrzeuge ausrichtet, bietet dieses Modell einen klaren Weg für die Stadtentwicklung des 21. Jahrhunderts.

Angesichts fortschreitender Urbanisierung ist es entscheidend, innovative Ideen wie die 15-Minuten-Stadt zu erforschen. Digitale Werkzeuge bilden dabei die Grundlage, um Potenziale zu nutzen und die besten Lösungen umzusetzen.

Wie lässt sich die urbane Mobilität zukünftig verbessern?

Digitale Werkzeuge erleichtern die Mobilitätsplanung und ermöglichen intelligente Verkehrssysteme.

Erreichbarkeitsanalysen

Welche Mobilitätsmaßnahmen sorgen für eine gute Anbindung und ermöglichen es Menschen, möglichst einfach und effizient von A nach B zu gelangen? Erreichbarkeitsanalysen helfen diese komplexe Frage zu beantworten.